我们的节日·元宵节 | “明月共圆不夜天·人书相合话团圆”2024年元宵节线上展览

元宵节是中国的传统节日,是中国春节年俗中最后一个重要节令,时间为每年农历正月十五。正月是农历的元月,古人称“夜”为“宵”,正月十五是一年中第一个月圆之夜,所以称正月十五为“元宵节”,又称上元节、小正月、元夕、灯节。宋以前,元宵节多称“元夜”、“元夕”、“上元”,而宋以后的文献则多见“元宵”一词。这一节日不仅在中国是重要的民俗节日,在亚洲的其他国家也有隆重的民俗活动,如韩国的“元宵节”称为“元夕节”。各地的“元宵节”民俗活动有很大的差异,但“祈年”已作为“元宵节”重要的文化内涵。

1、元宵节•源起

喜乐元宵

在《史记•封禅书》记载中:“令祠官领之如其方,而祠於忌泰一坛旁”,说的是祭祀“泰一”的事情。“泰一”又称“泰乙”、“太一”或“太乙”,被认为是天神中的最尊贵者。汉武帝敬畏神仙,因此对祭祀泰一非常重视。在正月十五这一天,祭祀泰一的活动非常隆重,从黄昏开始,通宵达旦,用盛大的灯火进行祭祀,由此形成了正月十五张灯结彩的习俗。

到了东汉,汉明帝刘庄是个佛教徒,他下旨在每年正月十五,在宫殿与寺院中燃灯,表示敬拜。于是,这样的日子成为一个“节日”,而“燃灯”也演变为大众的赏灯活动了。灯,成了元宵节的主角。

到了唐朝,受到道教的影响,元宵节又叫做“上元节”,和农历七月十五的“中元节”、农历十月十五的“下元节”相对应。相比前朝,唐朝对元宵节的庆祝更为声势浩大。

2、诗词里的元宵节

元宵佳节

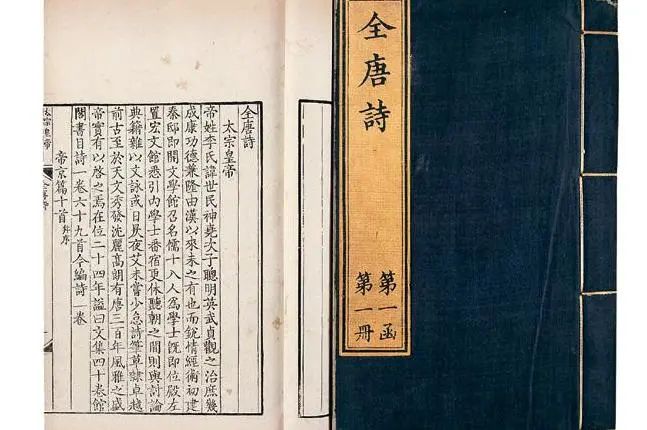

唐代诗人苏道味《正月十五夜》一诗中写道:“火树银花合,星桥铁索开,灯树千光照。明月逐人来。游妓皆穠李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”卢照邻在《十五夜观灯》中写道:“锦里开芳宴,兰红艳早年。缛彩遥分地,繁光远缀天。接汉疑星落,依楼似月悬。别有千金笑,来映九枝前。”。崔液的《上元夜六首•其一》写道:“玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻夜开;谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来。”。李商隐《观灯乐行》写道:“月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。”

《全唐诗》

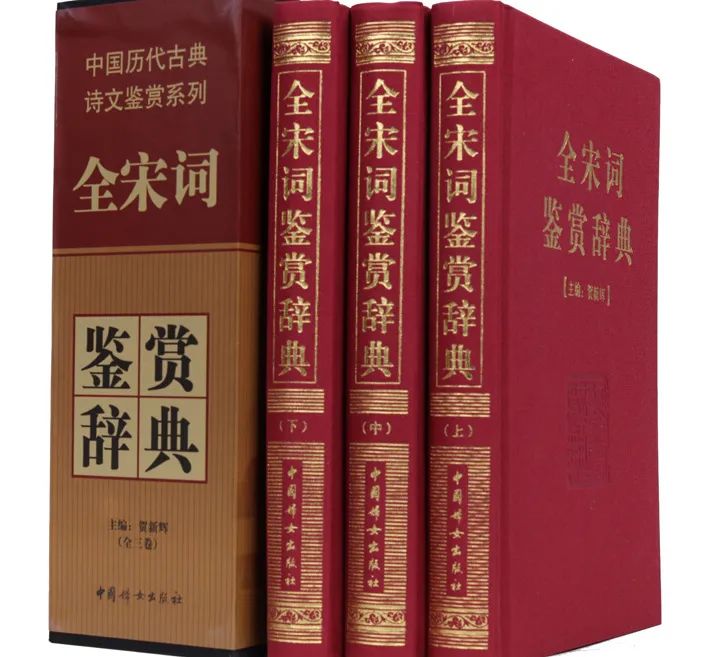

及至宋代,对元宵节更加看重。宋代词人辛弃疾《青玉案•元夕》中写道:“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”白玉蟾在《上元翫灯二首》中写道:“碧玉融成万里天,满城罗绮竞春妍。柳梢挂月黄昏后,夜市张灯白昼然。上界天宫按此行,五云深处有箫笙。一轮宝月明如昼,万斛金莲开满城。”朱淑真在《元夜》中写道:“火树银花触目红,揭天鼓吹闹春风。新欢入手愁忙里,旧事惊心忆梦中。但愿暂成人缱绻,不妨常任月朦胧。赏灯那得工夫醉,未必明年此会同。”欧阳修在《生查子•元夕》中写道:“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。”

《全宋词鉴赏辞典》

3、古籍中的元宵节

喜乐元宵

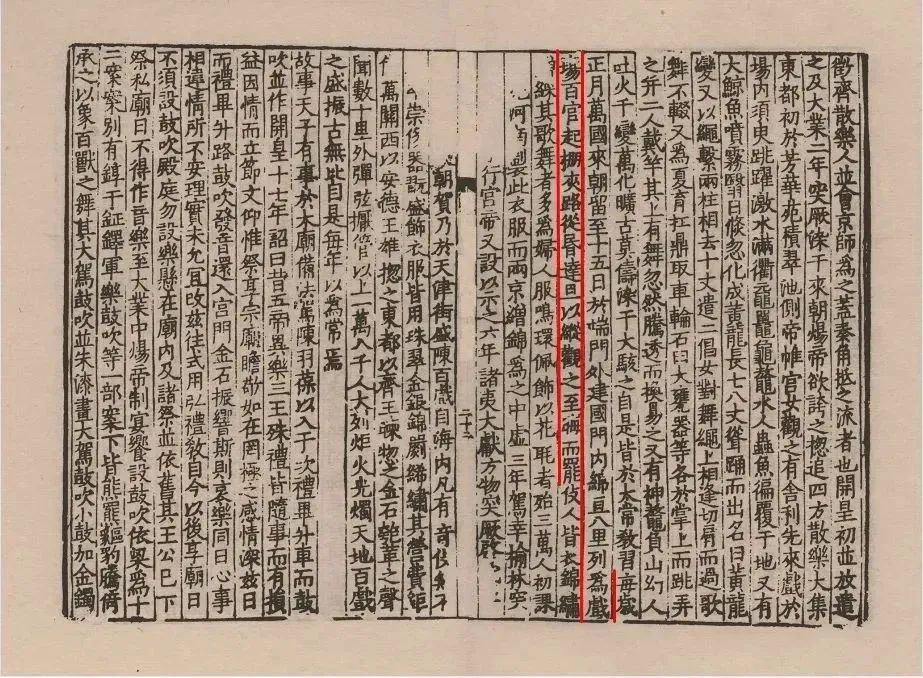

《隋书•音乐志》曰:“每当正月,万国来朝,留至十五日于端门外建国门,绵亘八里,列戏为戏场”可见元宵节期间活动繁多。

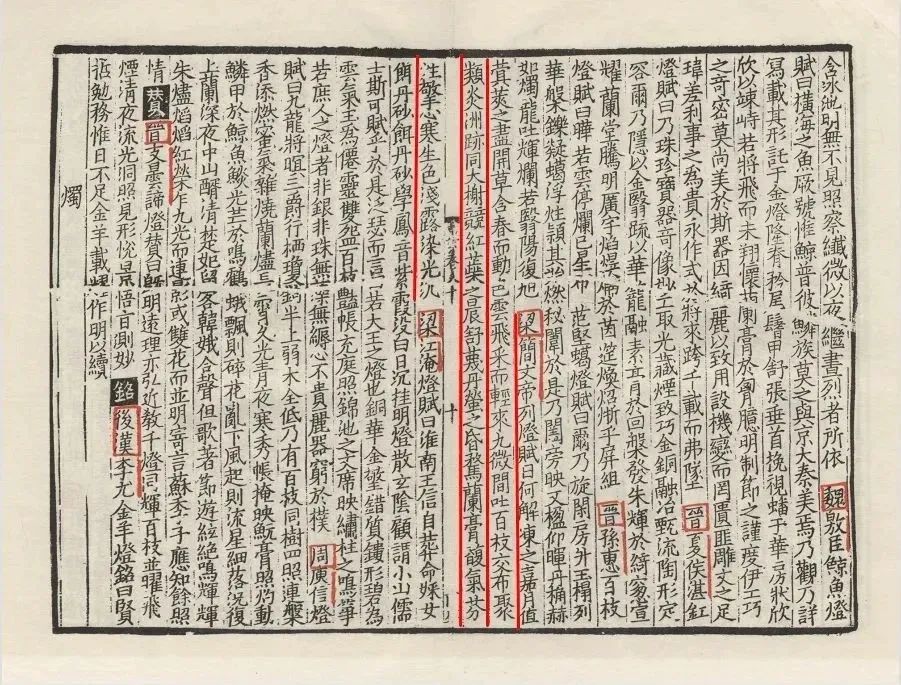

《隋书•音乐志》中关于元宵节的记载

《艺文类聚》第八十卷记载同一时期的元宵节——“煌煌闲夜灯,修修树间亮。灯随风炜烨,风与灯升降。”

《艺文类聚》宋刻本中有关于元宵节的记载

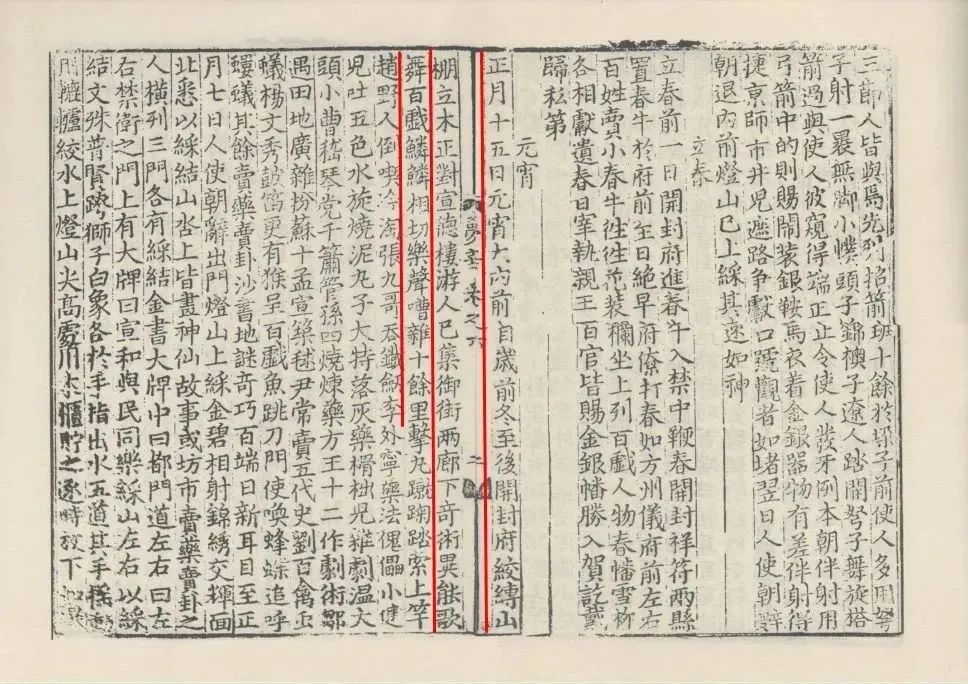

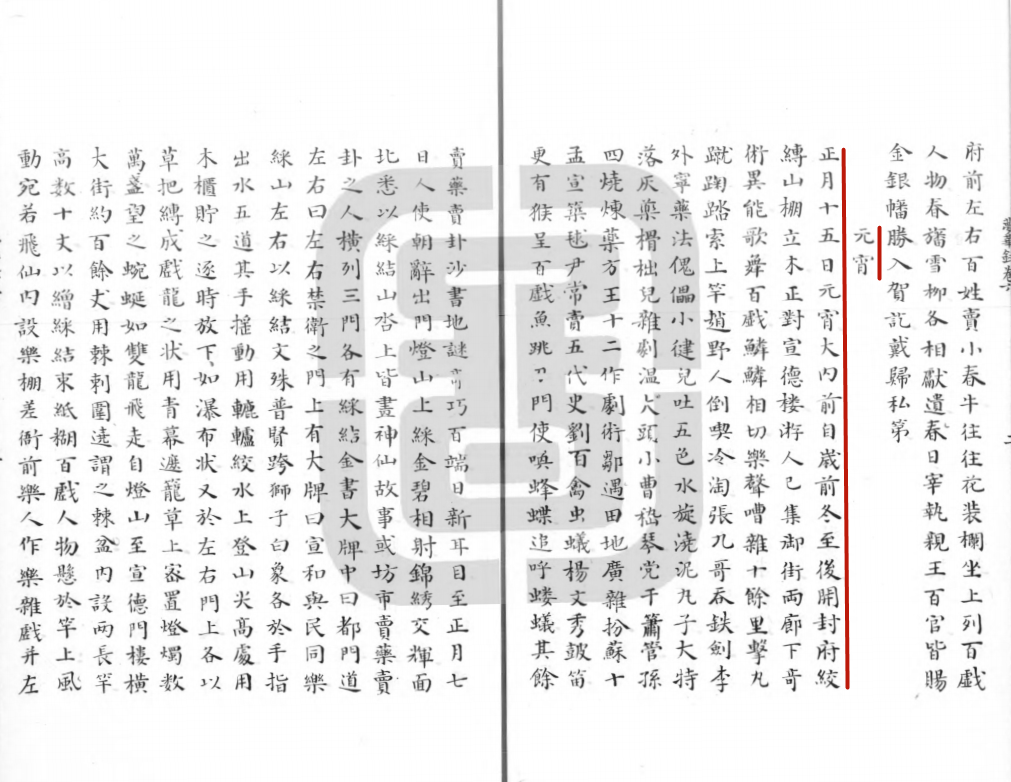

宋代孟元老所著的《东京梦华录》中记载:“每逢灯节,开封御街上,万盏彩灯垒成灯山,花灯焰火,金碧相射,锦绣交辉。京都少女载歌载舞,万众围观。”

《东京梦华录》中有关于元宵节的记载 1

《东京梦华录》中有关于元宵节的记载 2

4、古代绘画中的元宵节

元宵佳节

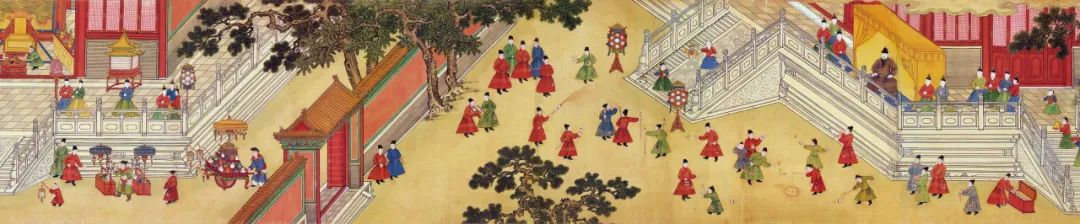

在国家博物馆馆藏的绘画《明宪宗元宵行乐图》中,可以看到明宪宗朱见深过元宵节的场景。

明宪宗元宵行乐图

清朝乾隆时期西洋画师郎世宁绘制的《乾隆帝元宵行乐图》,则描绘了乾隆皇帝过元宵节的场景。

乾隆帝元宵行乐图

5、梧州市图书馆馆藏古籍中有关元宵节的描述

喜乐元宵

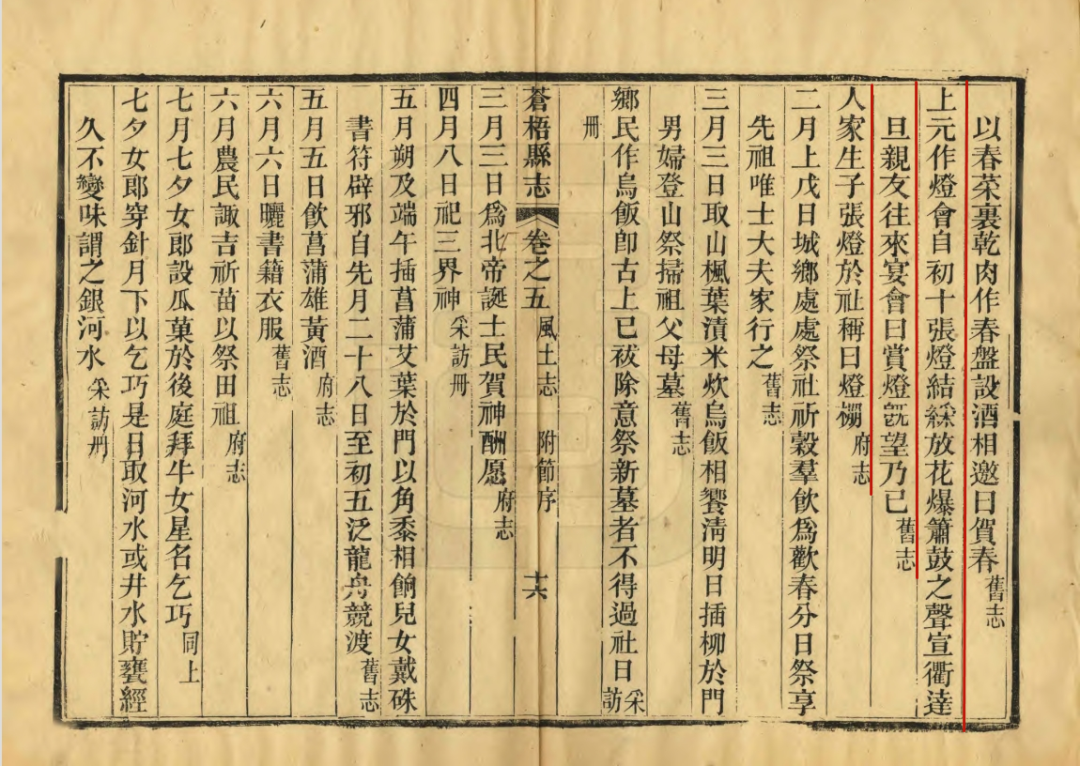

(清)同治《苍梧县志》中记载了从正月初十即开始张灯结彩放迎元宵的习俗。

(清)同治《苍梧县志》中关于元宵节风俗的记载

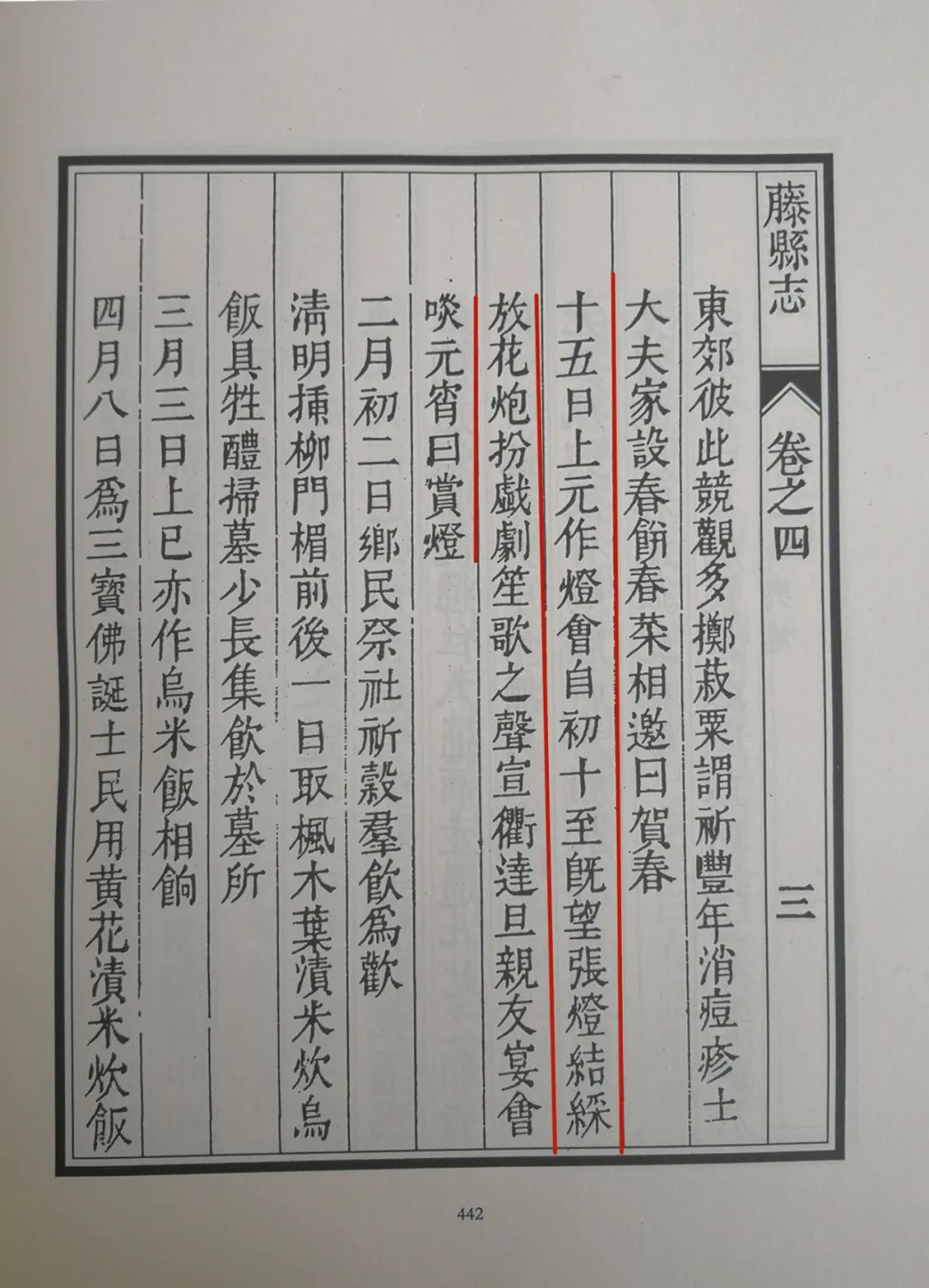

(清)嘉庆《藤县志》中也有关于从正月初十开始便张灯结彩放花炮扮戏剧之声喜迎元宵节的描述。

(清)嘉庆《藤县志》中关于元宵节习俗的描述

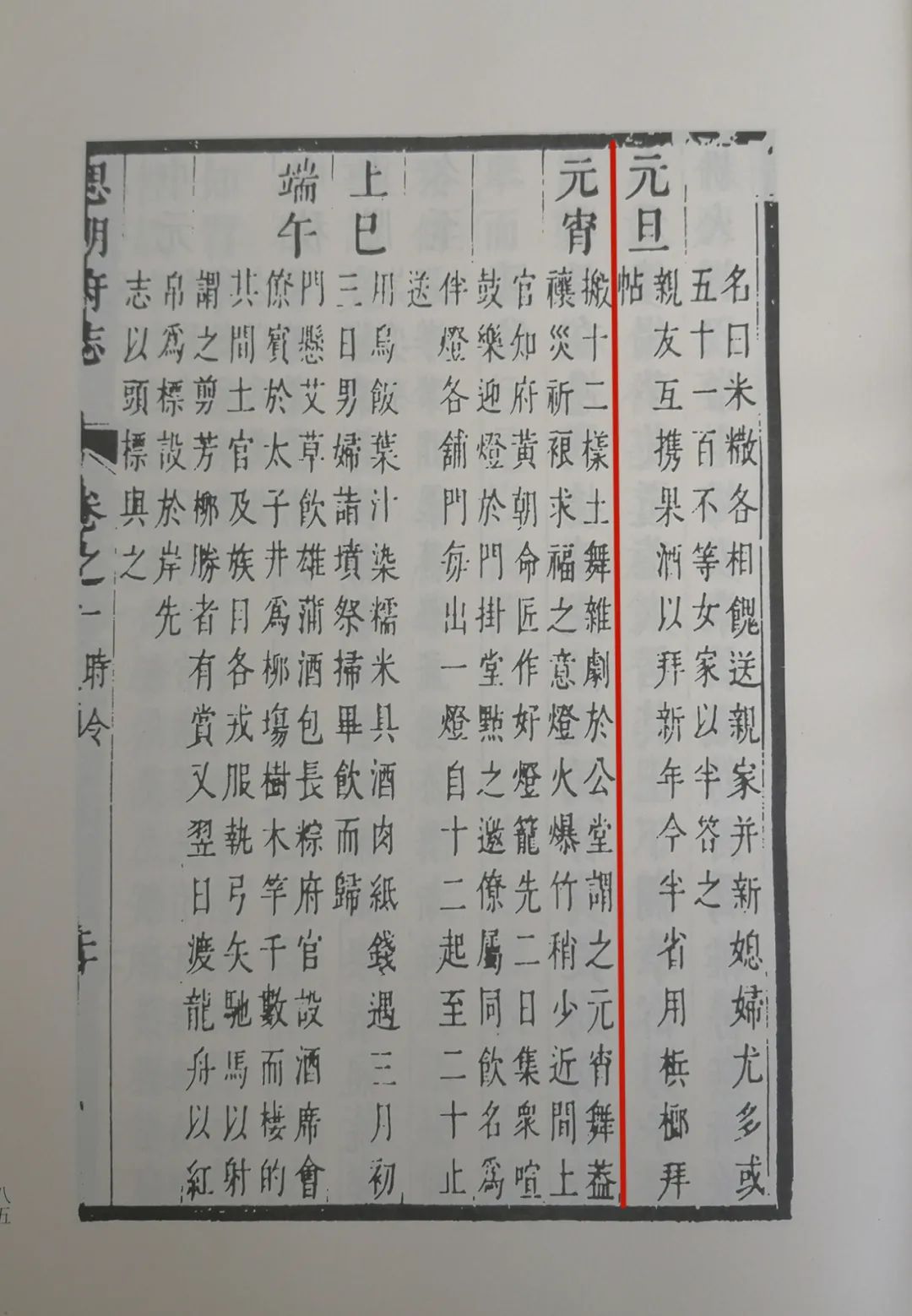

(清)康熙《思明府志》中详细记载了元宵节前后,跳土舞杂剧祈福、燃放爆竹、制作灯笼、与同事亲属同饮,以及每家店铺自正月十二至正月二十期间张灯结彩挂灯笼庆元宵的习俗。

(清)康熙《思明府志》中关于元宵节的记载